ПАДУАНСКИЙ ПЕРИОД

3. МЕХАНИКА

В 1592 г. Галилей, опять-таки через Гвидо Убальдо дель Монте, получил место профессора математики в Падуанском университете. Он пробыл там 18 лет, и это были наиболее продуктивные и спокойные годы его бурной жизни.

Падуанский университет делился тогда на два отделения - «юридическое» и «артистическое». Последнее, к которому и принадлежал Галилей, охватывало теологов, философов и медиков. Большинство слушателей Галилея состояло из обучающихся медицине; изучив начала геометрии, они переходили к изучению астрономии, необходимой для того, чтобы приступить к астрологии - предмету, который каждый уважающий себя медик должен был знать (или хотя бы делать вид, что знает).

Из немногих университетских записей, дошедших до нас, мы знаем, что публичные лекции Галилея основывались на «Элементах» Евклида, «Сфере» Сакробоско, «Альмагесте» Птолемея и «Механике» Аристотеля. Эти лекции он читал в 1597-1598 учебном году. Название их было традиционным, но весьма вероятно, что лектор излагал с кафедры результаты своих пизан-ских исследований и новые соображения, в процессе чтения приходившие ему в голову. В этот период был составлен, возможно с помощью учеников, трактат «О механической науке и о пользе, которую можно извлечь из механических инструментов», который ходил в рукописи и был опубликован впервые в 1634 г. в переводе Мерсенна на французский язык под названием «Механика». В трактате излагается теория простых механизмов.

Не зная еще закона разложения сил, Галилей рассматривает сначала рычаг, доказывая теорему моментов, затем сводит к рычагу клин, к клину - наклонную плоскость, а к наклонной плоскости - винт. В этой небольшой работе, превосходящей все предыдущие по краткости, ясности и элегантности изложения, мы находим явную и конкретную, хотя и не общую, формулировку одного из наиболее плодотворных современных принципов - принципа виртуальных работ, намеки на который, как мы уже говорили в гл. 1, при некотором желании можно найти и у предшествующих авторов. Не останавливаясь на астрономических исследованиях Галилея, добавим, что к падуанскому периоду, несомненно, относятся его рукописи об изохронизме колебаний маятника, исследование магнитов (см. гл. 3) и открытие законов движения, о котором мы будем говорить позднее.

4. ОПЫТ С ТЕРМОСКОПОМ

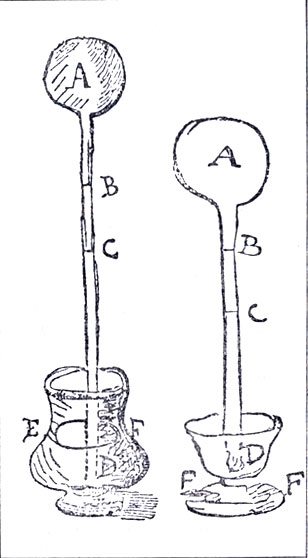

Особого упоминания заслуживает опыт Галилея с термоскопом, который также относится к падуанскому периоду, примерно к 1597 г. Эксперимент важен не тем, что послужил поводом для последующих дискуссий о приоритете в изобретении термометра, а из-за нового антиаристотелева образа мышления, проявляющегося и в замысле и в осуществлении опыта. Опыт заключается в следующем. Руками согревают колбу размером с яйцо; колба имеет длинное и тонкое, как пшеничный стебель, горлышко, опущенное в чашу с водой. Если убрать руки с колбы, то вода из чаши по мере остывания сосуда начнет подниматься в горлышко. Бене-детто Кастелли, бывший ученик Галилея, пишет в 1638 г.:

Схема термоскопического опыта Галилея. (Le ореге di Galileo Galilei, v. XVII.)

«Этот эффект вышеупомянутый синьор Галилей использовал для изго» товления инструмента для определения степени жары и холода».

Ни одному перипатетику (Последователь Аристотеля. - Прим. перев) и в голову бы не пришла возможность измерения степени тепла и холода, потому что, согласно их учению, холод и тепло - это различные свойства, перемешанные в материи. Галилей же учил, а позже (в 1623 г.) и прямо написал в «Saggiatore» («Пробирщик»), что холод не является положительным качеством, а есть лишь отсутствие тепла, холод пребывает не в материи, а в чувствительном теле.

5. ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Разделение свойств на первичные и вторичные (как их называл Локк), за которое некоторые критики упрекают Галилея, считая, что это послужило основанием для философского дуализма, есть характерная особенность галилеевой физики. На такой же позиции стоял Демокрит, исходивший из релятивизма Протагора (примерно 4.80-410 гг. до н. э.). Хорошо известен отрывок из «Пробирщика», где Галилей воспроизводит соображения Демокрита. Целесообразно все же привести его еще раз:

«...я вполне понимаю, что, как только я представляю что-нибудь телесное, материальное, я должен вместе с тем понимать, что оно ограничено, имеет ту или иную форму, большое или малое по отношению к другим вещам, находится в том или ином месте, в тот или в иной момент времени, движется или неподвижно, касается или не касается другого тела, существует в единственном теле, в нескольких или во многих, и никакое воображение не может оторвать вещь от этих условий. Но то, что она должна быть белой или красной, горькой или сладкой, звучащей или немой, дурно или хорошо пахнущей, - не понимаю, почему я должен заставить себя считать, что вещи должны обязательно сопутствовать эти характеристики. Наоборот, если бы чувства не служили нам проводниками ощущений, возможно, не возникло бы и разговора, и даже самого представления о них. Поэтому я думаю, что все эти вкусы, запахи, цвета и т. д. с точки зрения предмета, в котором, казалось бы, они пребывают, суть не что иное, как одни лишь наименования; местом их пребывания является лишь ощущающее тело, так что если убрать ощущающее животное, то будут устранены и уничтожены все эти свойства. Потому мы хотели бы верить, что, так же как этим свойствам присвоены названия, отличные от названий других, первичных и реальных явлений, так же и в действительности они от них отличны» (VI, 347-348).

Чтобы еще лучше пояснить сказанное, Галилей переходит вскоре к примерам осязательных ощущений, которые заключены в нас, а не в телах, к которым мы прикасаемся, затем к запаху, вкусу, звуку,

«которые, я думаю, вне живого существа не больше чем наименования».

Наконец, «тепло», т. е. то, что мы теперь называем температурой, является для Галилея чувственным признаком:

«...я весьма склонен думать, что тепло носит такой же характер и что те вещества, которые заставляют нас чувствовать тепло и которые мы называем общим именем «пламя», представляют собой множество мелких частиц той или иной формы, движущихся с той или иной скоростью, которые, встречаясь с нашим телом, проникают в него с величайшим проворством, их прикосновение, осуществляемое при прохождении в нашу ткань и ощущаемое нами, и есть то воздействие, которое мы называем теплом, приятным или неприятным в зависимости от величины и большей или меньшей скорости этих малых частиц, которые колют и пронизывают нас» (VI, 351).

Здесь еще нет кинетической теории тепла, поскольку галилеевские минимальные тельца - это частицы огня, а не материальные молекулы. И все же это был первый шаг к кинетической теории, утвердившейся в следующем столетии.

6. ВТОРИЧНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ ПОДЗОРНОЙ ТРУБЫ

В конце 1608 или начале 1609 г. в Венеции распространились слухи о том, что какой-то «иностранец» изобрел подзорную трубу. Через несколько месяцев появились первые образцы труб, которые можно было уже купить «за несколько сольдо». Галилей, который в то время был в Венеции, узнал о них из Парижа от одного бывшего своего ученика, обсуждал это со своими венецианскими друзьями и, возможно, хотя он этого нигде не упоминает, даже имел экземпляр такой трубы.

Но в то время в области оптики Галилей имел более чем скромную подготовку, ограниченную классическими представлениями, хотя в письме от 24 августа 1609 г., в котором он представлял подзорную трубу дожу Леонардо Донато, он подчеркивал, что «извлек ее из наиболее сокровенных соображений о перспективе». Однако эта некомпетентность дала Галилею то преимущество, что он был лишен недоверия к этому инструменту, недоверия, характерного для специалистов, хорошо знавших, сколько можно увидеть с помощью линз таких вещей, которых в действительности не существует.

Даже теперь при столь совершенных инструментах и столь опытных экспериментаторах иной раз можно увидеть с помощью оптических приборов вещи, которых нет в действительности, «призраки», как их называют иногда специалисты.

В первую неделю июля 1609 г. Галилей собственными руками построил себе первую подзорную трубу, как он сам рассказывает в хорошо известном месте из «Пробирщика», где вспоминает, как он узнал о существовании этого инструмента, сообщает о внесенных им улучшениях и достигнутых успехах, а затем продолжает, показывая, какие рассуждения привели его к вторичному открытию подзорной трубы:

«Я рассуждал так. Это приспособление состоит либо из одного стекла, либо из нескольких. Из одного оно не может состоять, потому что тогда оно должно быть либо выпуклым, т. е. посредине толще, чем по краям, либо вогнутым, более тонким посредине, либо ограниченным параллельными поверхностями. В последнем случае стекло совсем не меняет видимых объектов, ни увеличивая, ни уменьшая', вогнутое стекло уменьшает предметы, а выпуклое их заметно увеличивает, но они кажутся нечеткими и искаженными. Значит, одного-единственного стекла недостаточно для получения эффекта. Тогда, переходя к двум стеклам и зная, что стекло с параллельными поверхностями ничего не меняет, как уже было сказано, я заключил, что эффект не может быть достигнут и при сочетании плоского стекла с неплоским. Поэтому я ограничился решением проверить на опыте, что даст сочетание двух неплоских стекол, т. е. выпуклого и вогнутого, и увидел, что это позволило мне получить желаемое» (VI, 259).

Где же здесь «наиболее сокровенные соображения о перспективе»? Просто - талант человека, верящего в возможность увеличения остроты наших чувств с помощью приспособлений, весьма искусного в ручном труде и удачно оказавшегося вблизи центра стекольной промышленности. Все эти обстоятельства позволили ему быстро усовершенствовать подзорную трубу, о чем он убедительно рассказывает в «Звездном вестнике»:

«Сначала я сделал себе свинцовую трубу, по концам которой приспособил два оптических стекла, оба с одной стороны плоские, а с другой первое было сферически выпуклым, второе - вогнутым, приблизив затем глаз к вогнутому стеклу, я увидел предметы достаточно большими и близкими, они казались втрое ближе и в девять раз больше, чем при наблюдении их простым глазом. После этого я изготовил другой прибор, более совершенный, который представлял предметы увеличенными более чем в шестьдесят раз. Наконец, не щадя ни труда, ни издержек, я дошел до того, что построил себе прибор до такой степени превосходный, что при его помощи предметы казались почти в тысячу раз больше и более чем в тридцать раз ближе, чем при наблюдении простым глазом» (III, 60-61).

Здесь отражается основная заслуга Галилея во введении в употребление подзорной трубы - терпеливые эксперименты с трубой, постепенное ее усовершенствование, которое достигалось Галилеем за счет точной обработки поверхностей линз, чему он научился при посещении стекольных мастерских своего друга Джироламо Маганьяти в Мурано. Успех подзорной трубы был порожден твердой верой в нее Галилея, все более увеличивавшейся и усиливавшейся по мере постепенного усовершенствования им этого прибора, в достоверности показаний которого он убедился по многочисленным контрольным опытам при наблюдении земных объектов в самых разнообразных условиях.

Подзорная труба прожила лет двадцать в полной безвестности. Но побыв всего 10 месяцев, а то и меньше в руках Галилея, она превратилась в главное действующее лицо науки нового времени. Галилей вполне мог называть ее «своим детищем».

Обратив трубу к небу, совершив памятные астрономические открытия, на которых мы здесь не будем останавливаться, Галилей спешит 30 января в Венецию, чтобы опубликовать небольшую работу, оповещающую ученый мир о новых открытиях. Эта работа, «Sidereus nuncius» («Звездный вестник»), вышла 12 марта 1610 г.

|

ПОИСК:

|