Результаты средневековой физики

Переходим теперь к обзору конкретных результатов физики средневековья. Здесь прежде всего следует отметить результаты арабов. Как было уже сказано, арабы освоили античное наследство, сплавив его с достижениями индусской и китайской культуры. Естественно, что астрономия, механика и оптика были теми областями, в которых арабская наука получила наиболее существенные результаты (мы оставляем в стороне химию). Наиболее знаменитым арабским астрономом был Альбаттани (850-929). В своих наблюдениях он исправил ряд неточностей Птоломея (величина предварения равноденствия, величина эксцентриситета солнечной орбиты и т. д.). Полагают, что он находил птоломееву теорию движения Луны неудовлетворительной, однако всё же он придерживается системы мира "Альмагест".

В оптике значительных результатов добился Альгазен (XI в.). Он окончательно порывает с теорией зрительных лучей (Птоломей ещё держался этой теории). Его интересует вопрос физиологии зрения. Глаз он считает составленным из четырёх перепонок и трёх жидкостей, важнейшей из которых (жидкостей) является хрусталик. В хрусталике, по Альгазену, получается изображение. То, что зрение двумя глазами даёт одно изображение предмета, объясняется соединением обоих зрительных впечатлений в одно с помощью общего зрительного нерва.

Рис. 44. Преподавание фармации

Альгазен рассматривает плоские, сферические (выпуклое и вогнутое), цилиндрические и конические зеркала (также выпуклые и вогнутые). Математическая постановка Альгазеном задачи о зеркалах мало плодотворна; он ищет не изображения данной точки, а точку зеркала, из которой луч, идя от данной точки, попадает в глаз (задача Альгазена).

В вопросе о преломлении света Альгазен дополняет наблюдение Птоломея о том, что в более плотной среде преломлённый луч приближается к перпендикуляру в точке падения, законом: падающий и преломлённый луч находятся в одной плоскости с перпендикуляром. Далее, Альгазен оспаривает утверждение Птоломея о пропорциональности углов падения и преломления и устанавливает непропорциональность последних. Описав способ измерения углов преломления, он, однако, не приводит результатов измерений.

Альгазену известно увеличительное действие шарового сегмента (плоско-выпуклой линзы), хотя он говорит только о наблюдении, относящемся к случаю наложения линзы с плоской стороной на предмет.

Альгазену не чуждо понятие угла зрения и его зависимости от расстояния. Так, он объясняет увеличение размеров Солнца и Луны при их приближении к горизонту (заходе и восходе) обманом чувств. Именно в этом случае земные предметы, находящиеся между глазом и светилом, создают впечатление увеличения расстояния и, следовательно, впечатление увеличения предмета.

Интересна попытка Альгазена определить высоту атмосферы по величине сумерек. Солнце, опустившись под горизонт, ещё продолжает посылать рассеянные атмосферой лучи: этим обусловлены зори. Продолжительность сумерек даёт Альгазену возможность утверждать в соответствии с наблюдениями древних, что граница их соответствует углу опускания Солнца под горизонтом в 10°. Отсюда,считая атмосферу равномерно-плотной и имеющей границу, отражающую лучи, Альгазен определяет её высоту в 52 000 шагов. Несмотря на неточность расчёта, указанную впоследствии Кеплером (предположение однородности атмосферы), следует признать метод Альгазена оригинальным и интересным.

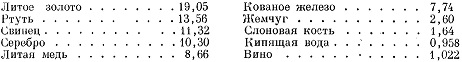

О механике арабов мы можем судить по сочинению Альгацини "Книга о весах мудрости" (1121)*. Это книга о весах с равноплечим коромыслом и чашками. На коромысло этих весов нанесены деления, чашек всего пять, из них некоторые подвижные. Вследствие этого весы могут быть употреблены как безмен, и с помощью одной подвижной чашки вес груза может быть определён без гирь. Чашки могут быть подвешены одна под другой для взвешивания в воде, и, следовательно, весы могут быть использованы в качестве гидростатических. С помощью этих весов Альгацини добился изумительных результатов в определении удельных весов. Приведём таблицу его результатов:

* (Эта книга была найдена и опубликована русским востоковедом Ханыковым.)

Особенно интересно, что Альгацини сумел установить зависимость удельного веса воды от температуры

Далее он указывает, что закон Архимеда о потере веса тел в жидкости применим к воздуху. Так как воздух имеет вес, то плотность его увеличивается по мере приближения к поверхности Земли. Поэтому вес тел будет изменяться на различных высотах, чем дальше, тем он будет больше (речь идёт о кажущемся весе тел). Альгацини известно, далее, что вес тела пропорционален количеству вещества (массе) и что скорость измеряется отношением пути ко времени.

Натурфилософию арабов представляет Аверроэс (1126-1198), ревностный комментатор Аристотеля. В своём толковании Аристотеля Аверроэс высказывает такие принципы, как вечность мира и материи, что бог действует прямо на небо, а на земные вещи лишь косвенно, что личного бессмертия человека нет, а есть только бессмертие разума. Немудрено, что аверроизм был объявлен в средние века пагубным заблуждением. Интересно отметить, что Аверроэс считает птоломееву систему неправдоподобной, выражает сожаление, что в силу старости не может подробно исследовать этот вопрос и высказывает надежду, что его сомнения побудят к исследованию других.

Таковы достижения арабов. Мы видим, что они полностью освоили античную физику и сделали шаг вперёд в сторону экспериментальной науки, повысив технику измерений. Критикуя основные положения Птоломея и Аристотеля, они, однако, не рискнули пойти дальше и сказать новое слово.,

Средневековая физика развивается под арабским влиянием. Одним из наиболее ранних импортёров арабской учёности был Гербе рт, впоследствии папа Сильвестр II, учившийся в Кордове и Севилье. Ему приписывается ряд изобретений (колёсные часы, паровой орган и т. д.). Он перенёс арабское исчисление в Европу. Оно, правда, распространяется медленно, сначала только в узком кругу математиков; в документах оно появляется с XIV в.

Рожер Бэкон был хорошо знаком с достижениями арабской оптики и в своих оптических работах опирается на Альгазена. Разбирая действие сферических зеркал, Бэкон отмечает, что фокус их лежит на расстоянии от зеркала меньшем 1/2 радиуса, причём для лучей, различно отстоящих от оси, он различен. Таким образом, Бэкон был первым, измерившим фокусное расстояние и открывшим сферическую аберрацию. Он указывает, что наибольшей зажигательной способностью будет обладать зеркало, лишённое сферической аберрации. Таким зеркалом будет параболическое зеркало, и его фокусное расстояние равно одной четверти параметра.

Бэкон так же, как Альгазен, говорит об увеличительном действии чечевицы и советует людям со слабым зрением прикладывать к глазу чечевицу. Ему же, как мы упоминали, принадлежит идея возможности построения зрительной трубы.

Наконец, Бэкон упоминает о камер-обскуре.

Оптикой древних и арабов занимается также монах Вителло, открывший важный закон обратимости световых лучей при преломлении. Наконец, монах Теодорик составляет оптический трактат, в котором даёт первый очерк теории радуги. Первая дуга обусловлена преломлением солнечного луча в верхней точке капли, затем отражением от задней стенки капли и вторичным преломлением в нижней точке. Вторая дуга получается в результате двоякого преломления и отражения.

Другие области физики в период от VII до XIV в. не развивались. Об успехах практической механики (архитектура, часы, передаточные механизмы) уже упоминалось. Также упоминалось об открытии компаса.

В XV в. начинается процесс разложения феодального общества в результате роста производительных сил и развития товарооборота. Начинается эпоха выступлений бюргерства, ремесленников и крестьянства против феодалов. Поиски новых торговых путей, в связи с закрытием караванных путей вследствие распада монгольского царства и падения Константинополя, приводят к великим географическим открытиям. Начинается новая эра в развитии науки.

|

ПОИСК:

|